〜中国株、FX、そして次の目的地を探す旅〜

Since 2006.12.22 |

| ツタンカーメンえんどう豆栽培日記〜オニヒトデは地球を救う?〜(泡盛の力を借りて・・・編) |

生育比較(2007年2月17日現在。種植えから約70日目です。)

左がオニヒトデ入り土壌です。どうですか!オニヒトデが地球を救っています! |

|

| 2007年1月11日(泡盛の絞り粕到着!) |

|

宮古島より泡盛の絞り粕が届きました。

おおきに〜母上!

絞りたての粕は少し甘い香りとカビの匂いのハーモニー。

黒土の色をした泥水のような状態です。

オニヒトデの次はこの絞り粕を使って栽培性を上げる試みです。

使用方法は少し練ってみたいと思います。 |

| 2007年1月15日(泡盛肥料作りに挑戦!) |

|

泡盛の絞り粕を使って肥料作りに挑戦します。

それぞれの材料が含む微生物菌を生かして発酵させ、

自然に優しい肥料作りを今回目指します。

まずトップバッターは泡盛の絞り粕。300mlを使用します。

泡盛の製法はまず蒸したお米に黒麹菌を混ぜ、こうじを作ります。

そしてこうじに酵母と水を加えてもろみに熟成させた後に

蒸留して作るお酒です。

味噌や醤油、清酒などに使われる黄麹菌と、

この黒麹菌の違いは沖縄のように気温の高い場所でも

雑菌が生えにくくて、安全に酸を作る事が出来るのが

大きなポイントです。

今回はこの黒麹菌を利用して原料を発酵させます。

また、酵母菌はビタミンや生理活動性物質を作り出し、

有効菌の活性化を増進させる力を持っています。

|

|

米ぬか約1㎏。

無人脱穀所で入手しました。

炭素を多く含む米ぬかを使い腐敗菌を入りにくくします。

籾殻もあればベストですが今回は入手出来ませんでした。

|

|

ご存知じヤクルト。今回は1本(80ml)を使用しました。

厚生労働省より「乳製品乳酸菌飲料」と指定され、

この製品には乳酸菌(Lカゼイ・シロタ菌)が1本に300億個

含まれています。

乳酸菌には有機物の腐敗を防ぐ役割があります。

|

|

まずはバケツに米ぬかを入れます。

蓋が密閉できるバケツがオススメです。

|

|

泡盛の絞り粕に、発酵を促す際の栄養分となる黒砂糖を入れ

約40度まで温度を上げて、よく混ぜます。

本来はサトウキビの絞り粕から作られた糖蜜がベストですが

今回は代用品を使います。

|

|

甘〜い匂いとアルコールでフ〜ラフラ(笑) |

|

続いてヤクルトを混ぜ混ぜ・・・ |

|

材料を握ると固まり、軽く触れると壊れる程度を目安に

混ぜ合わして出来上がり。

米ぬかと泡盛の絞り粕の甘〜い匂いがいい感じ。

でもまた強烈な匂いが発生する予感(笑)

直射日光の当たらない場所に置いて発酵を待ちます。

|

| 2007年1月24日 |

|

肥料製作から9日目の様子。

蓋を開けると「プシュー」

発酵が始まっているようです。

甘酸っぱい匂いがしており、今のところ順調のようです。

ちなみに現在の大阪の平均気温は約10度。

EMボカシ肥料作成時の発酵温度と期間は、

積算温600℃が目安のようなので、

完成は3月中旬頃の予定。

|

| 2007年1月25日(PH測定) |

|

PH検定器を手に入れました。

ネットでの評判もいい、竹村電機製のものです。

陶器の皿状の物にPH測定したいものをのせ、

指示薬での反応色で測定します。 |

|

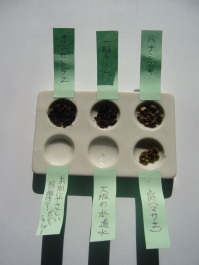

今回は6種類測定してみました。

左上より、

オニヒトデチームの土壌、一般チームの土壌、

庭のハナミズキのふもとの土壌。

左下より、

肌に優しい?弱酸性ビ○レU(笑)、水道水In大阪、

庭のマサ土。

ちなみにハナミズキのふもとの土とプランターの土は、

同じメーカーの同種類の培養土を使ってます。 |

|

測定結果です。

| 測定物 |

PH |

| オニヒトデチームの土壌 |

7 |

| 一般チームの土壌 |

7 |

| ハナミズキのふもとの土壌 |

6.5 |

| 弱酸性ビ○レU |

8.5 |

| 水道水In大阪 |

6.5 |

| 庭のマサ土 |

6.5 |

考察

1、オニヒトデチームと一般チームは同PH(中性)であった。

(ちなみに既にオニヒトデは土壌化し、そのヒトデ土壌部を測定)

ヒトデが混じってもPHは変化無し。

ちなみにえんどう豆栽培適正PHは6〜7なので、

ヒトデによる土壌PHの悪影響は無い。

2、ハナミズキとマサ土は共にPH6.5(弱酸性)。

プランター内とハナミズキの土は同じ培養土使用であるが、

これはプランターはビニールで覆っており、ハナミズキ、

マサ土は露天状態なので降雨の影響により

酸化されたと思われる。

3、何で弱酸性ビ○レがアルカリ性?・・・

これは後ほど測定品はカ○ボウのナ○ーブという

商品だったことが判明(笑)

でも同じボディシャンプーでもPHは違うんですね・・・

今度ビ○レUも調べてみよう・・・

|

1月4日時点

(上がオニヒトデ側、日付は発芽日)

|

1月25日時点

(上がオニヒトデ側)

|

上の写真を比較すると、発芽してからの生育度合いが少しずつ差が出てきたように感じます。

ヒトデ側の方が生育が早いです。

やはりオニヒトデは地球温暖化という外敵にも襲い掛かる偉大なものなのか!!・・・

これからも検証を続けます・・・

|

| 2007年1月26日(タマタマ到着!) |

|

宮古島の母上からタマタマ到着!

宮古島の浄水場で処理に困っているとのこと。

真っ白の粒です。

|

|

お約束のPH測定。

右がタマタマ。少し砕きました。

左は泡盛肥料。さて、結果は・・・ |

|

指示薬を入れるとご覧の通り・・・

結果は肥料がPH5.5、タマタマはPH8。

肥料は発酵が進んでおり、酸性になってます。

もう少し寝かしてPH値4.5を目指します。

ところでこのタマタマは何者なのか、

宮古島の浄水局に聞いてみると炭酸カルシウムとのこと。

タマタマはアルカリ性。

酸性土壌の中和に使えます。

ちなみに浄水局ではこのタマタマ何も活用せず、

廃棄処分してるらしいです。

ここに商売のネタあり(笑)

ついでに聞くと、

宮古島の土壌は隆起珊瑚礁の琉球石灰岩で、

弱アルカリまたは中性土壌とのこと。

また宮古島では地下水を水道水の水源としてるようですが、

土壌が故、水の硬度が何と300!!

それで硬度を100程まで下げる設備が、

浄水場設置されているようです。

ちなみに大阪の水源である川や湖は硬度20〜30程度。

んん・・・勉強になりました。

|

| 2007年2月1日(炭到着!) |

|

宮古島の母上から炭が到着。

これは肥料内微生物の栄養分となります。

この炭は母上の親族の炭職人の方より送って頂きました。

皆様のご協力に感謝です。 |

|

肥料の蓋を取ると、白カビ発生中・・・

やばい、すぐに栄養分をあげなくちゃ・・・ |

|

その前にPH測定です。

左が炭、右が肥料。

発酵は進んでいるだろうか・・・ |

|

測定結果は、

炭がPH=8.5のアルカリ性、肥料は5.5。

肥料は前回と変わらず。 |

|

肥料の上に炭を撒き、ぐるぐるかき混ぜます。 |

|

やや黒っぽくなった肥料。

これでしばらく様子を見ます。

なかなか難しくなってきた・・・ |

2007年2月14日(肥料作成中)  |

|

蓋が発酵ガスにより押し上げられています。

さあ、中をあけてみよう・・・ |

|

お〜っとカビは無くなりました。

炭の栄養がいきわたっているのだろうか・・・

菌が生きているんですね・・・

不思議です。 |

2007年2月17日(支柱を立てました)  |

|

手狭になったピラミッドハウスを取り、支柱を立てました。

高さは2.100㎜です。 |

|

オニヒトデ有無での生育比較。

左が宮古島産オニヒトデ入り。

この結果、

オニヒトデは植物の成長を促進させることがハッキリとわかります。

さあ、みんなでオニヒトデを有効に活用しましょう! |

|

オニヒトデ隊長。

タバコの大きさより2倍以上大きくなりました。

次回はいよいよ宮古島現地レポート編です! |

|

|

|

| Copyright(C)2006 tatuzo All Rights Reserved. |